世界新聞自由日

每年5月3日是聯合國教科文組織於1993年設立的「世界新聞自由日」,旨在提醒全球:新聞與言論自由不容忽視。

這一天,人們緬懷為真相獻身的新聞從業者,關注依然在專制或衝突地區受打壓、被囚或遭殺害的記者。新聞自由並非社會不穩的根源,反而是文明國家的立國之本,是法治與民主的基石。對公民而言,它是一項與生俱來的核心人權,保障了資訊流通與權力制衡的可能。

清政府同意賠償列強四億五千萬兩

1901年5月3日,清廷因庚子事變(義和團運動與八國聯軍入侵)與列強談判,奕劻、李鴻章電奏朝廷,稱各國索賠金額高達「四百五十兆兩」(即4.5億兩白銀)。當日,清廷下詔三項命令:

- 派奕劻、李鴻章與列強交涉,希望減少金額、延長支付年限;

- 命劉坤一、張之洞籌措賠款;

- 要求各地官員嚴防中飽私囊,務必「涓滴歸公」。

此款項成為日後《辛丑條約》的核心內容,嚴重拖累清廷財政,並引起全國輿論不滿。

日本製造「濟南慘案」

1928年5月3日,北伐軍進入濟南,日軍藉「保護僑民」為由挑起衝突,進而製造大規模屠殺,即「濟南慘案」。

日軍攻入外交部特派員交涉公署,殘忍殺害戰地政務外交處主任蔡公時及18名隨員。蔡公時慘遭酷刑斃命,臉部被割,耳鼻削除,引發國內外震驚。

蔣中正一方面節制軍隊避免擴大戰火,命令撤出濟南繞道北上;另一方面向國際抗議,並請英美協調。但日軍反而進一步增兵,5月10日全面佔領濟南。後經多輪外交交涉,日軍直至1929年3月方才撤軍。

此事件加劇中日敵對情緒,也暴露列強對中國主權的不尊重。

清政府任命左宗棠督辦新疆軍務

1875年5月3日,清廷任命左宗棠為欽差大臣,負責西征新疆事務,對抗阿古柏侵略與回亂勢力。

左宗棠以「海運西征」方案從甘肅經蘭州、新疆推進,於1877年收復烏魯木齊、迪化(今烏市)、喀什等地,成功整合邊疆,鞏固國防。這是清末一項重要的國防與統一成就,提升了清政府在西北的權威。

日軍首次大規模轟炸重慶

1939年5月3日至4日,日軍動用陸海軍空中兵力,對重慶市展開大規模轟炸,造成毀滅性破壞:

- 房屋毀損4,871幢

- 死亡3,991人,傷者2,287人

- 僅都郵街一帶損失布匹逾16萬匹,14家銀行被毀

此次轟炸開啟了長達數年的「重慶大轟炸」時期,試圖瓦解中國抗戰政府的指揮中心與民心士氣,亦成為戰後中國追究日軍戰爭罪行的證據之一。

遠東國際軍事法庭開審

1946年5月3日,盟軍在東京設立「遠東國際軍事法庭」,針對二戰日軍戰犯開庭審理,首席被告為日本前首相東條英機,審判持續至1948年11月。

包括廣田弘毅、板垣征四郎、土肥原賢二等共25名甲級戰犯被控「反和平罪」、「戰爭罪」、「違反人道罪」,其中7人被判處絞刑,顯示國際社會對戰爭正義的強烈表態。

撒切爾夫人成為英國首位女首相

1979年5月3日,保守黨領袖撒切爾夫人(Margaret Thatcher)當選為英國首相,開創歐洲女性領導人先河。

撒切爾主張自由市場經濟、小政府政策與對抗工會勢力,被稱為「鐵娘子」。其強硬作風與雷根時期的美國總統並駕齊驅,成為冷戰後西方保守主義的象徵人物。

盧浮宮名畫再度被盜

1998年5月3日,法國畫家柯洛的作品《塞夫勒的道路》在盧浮宮失竊,引起各界關注。當日下午警方全面封館搜身仍無結果。

盧浮宮歷史上曾多次發生藝術品失竊事件,最轟動者為1911年《蒙娜麗莎》被偷案。頻繁的失竊事件反映出世界級博物館在安全管理上的巨大挑戰。

華納推出首部有聲電影

1927年5月3日,美國華納兄弟電影公司推出第一部有聲片,開創電影史新紀元。這項技術革命不僅顛覆了默片時代,也促成全球電影產業的現代化發展。

雖然真正的第一部全聲音電影為同年稍晚上映的《爵士歌王》(The Jazz Singer),但此日為其技術展示與試映的重要里程碑。

亞美尼亞客機墜毀

2006年5月3日,一架亞美尼亞航班墜毀於俄羅斯索契黑海沿岸,機上113人全數罹難。當時天候惡劣為主要事故原因,此事件成為亞美尼亞航空史上最嚴重空難之一。

上海反對法租界侵佔四明公所

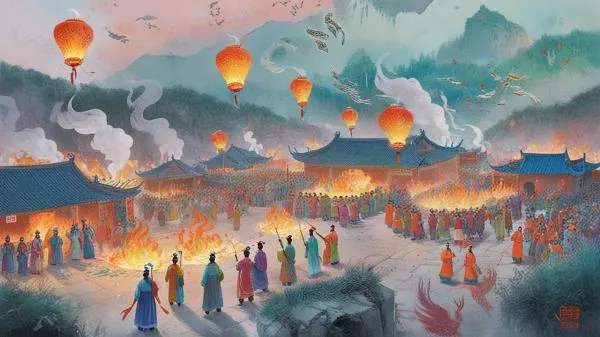

1874年5月3日,法租界公董局以拓路為由,要求寧波人會館「四明公所」遷讓墳地,引發群情激憤。當日300餘人集會抗議,法方工程師向群眾開槍導致死傷,引爆激烈騷亂。

群眾焚毀法國人住宅40餘間,打砸法租界設施,晚間市民聚集逾千人包圍法公董局。事件最終造成6人死亡,20人受傷。5月21日清廷照會法方,要求懲兇、賠償並放棄築路計畫。該事件成為租界歷史中民間抗爭的重要象徵。