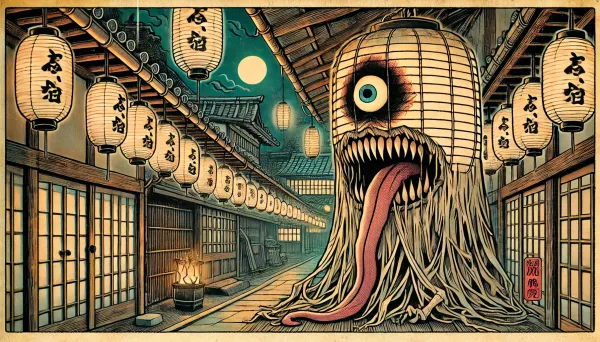

提燈妖怪(提灯お化け,ちょうちんおばけ)是日本傳說中的妖怪之一,屬於「付喪神」的一種,意指長時間使用的器物獲得靈性後化為妖怪。其形象主要為一盞殘破的提燈,裂口如巨嘴,伸出長長的舌頭,燈罩部分則長出一隻或兩隻眼睛,樣貌詭異且充滿幽靈般的氣息。它與「提燈小僧」等妖怪相似,經常出現在江戶時代的怪談與繪畫作品中。

根據日本傳統觀念,器物經過百年後便可能產生靈魂,化為妖怪,因此像紙傘、木桶、燈籠等日常用品,都有可能幻化成妖怪。提燈妖怪便是這類「百年妖物」的典型代表,傳說中它會在夜晚悄然出現,嚇唬經過的旅人。

外觀與特徵

提燈妖怪的造型雖然因不同傳說而有所變化,但通常具備以下特徵:

- 破損的燈籠:主體是一個年久失修的提燈,表面破裂或燒焦,象徵其古老歷史與神秘力量。

- 巨大嘴巴與長舌:最具標誌性的特徵是燈籠的裂口化為血盆大口,並吐出長長的舌頭,象徵妖怪的飢餓或惡作劇。

- 單目或雙目:上半部長出一隻或兩隻眼睛,炯炯有神,增添妖異感。

- 飛行與漂浮:提燈妖怪通常不依靠支撐,而是懸浮在半空中,無聲地接近目標。

在江戶時代的浮世繪與妖怪畫中,提燈妖怪的造型曾有不同變體,例如:

- 桶型提燈妖怪:呈現圓桶狀,部分類似傳統的木桶。

- 小田原提燈型:造型類似摺疊式的提燈。

- 不落不落(ふらふら)妖怪:鳥山石燕的《百器徒然袋》中提及的一種提燈妖怪,名字源自其飄忽不定的移動方式。

歷史與文化影響

提燈妖怪最早出現在江戶時代的浮世繪與怪談故事中,其中最著名的例子來自葛飾北齋的《百物語》與歌舞伎劇《東海道四谷怪談》。

《東海道四谷怪談》與「提燈阿岩」

1825年的歌舞伎劇《東海道四谷怪談》講述了一段怨靈復仇的故事。劇中,阿岩被丈夫伊右衛門毒害致死,死後化為怨靈,透過破損的提燈現身,詭異的形象震撼了當時的觀眾。因此,後世也將此形象稱為「提燈阿岩」。

葛飾北齋的《百物語》系列浮世繪中,也繪製了阿岩從提燈中現身的畫面,進一步加深了提燈妖怪與阿岩怨靈的關聯性,使其成為日本妖怪文化中的代表之一。

傳說與民間故事

在日本各地的傳說中,提燈妖怪常被描述為惡作劇的幽靈燈籠,夜晚時會在暗巷或寺廟附近悄悄出現,試圖嚇唬行人,甚至發出詭異的聲響。然而,它通常不具攻擊性,只是單純嚇人。

山形縣的提燈妖怪

在山形縣的民間故事中,某座神社因長期存放舊提燈,導致該地經常出現提燈妖怪,驚嚇當地居民。據說這些提燈由於年久未處理,逐漸產生靈性,最終化為妖怪作祟。當地人在進行祓除儀式並妥善處理舊提燈後,妖怪便再也沒有出現。

提燈妖怪的惡作劇

在部分故事中,提燈妖怪會在夜晚於街頭或橋邊飄浮,當行人靠近時突然睜開眼睛或張開嘴巴,發出怪聲,讓人驚慌失措。這類傳說與其他「付喪神」類妖怪相似,象徵人們對老舊物品的敬畏與忌憚。

現代影響

隨著妖怪文化的興起,提燈妖怪也逐漸出現在現代的動漫、遊戲與文學作品中。例如:

- 《妖怪手錶》:提燈妖怪的形象被設計為可愛的幽靈燈籠。

- 《鬼太郎》系列:提燈妖怪作為妖怪之一,出現在各種故事情節中。

- 各地妖怪祭典:在日本的妖怪祭典中,提燈妖怪經常作為裝飾或燈籠設計的靈感來源。

此外,現代日本仍然保留了許多與「付喪神」相關的信仰,如每年會舉行「針供養」、「人形供養」等儀式,以感謝長年使用的物品並避免它們變成妖怪。

結語

提燈妖怪作為日本傳統妖怪的一員,不僅象徵著古老器物的靈性轉化,也體現了日本文化對於「物品擁有靈魂」的信仰。從江戶時代的浮世繪與歌舞伎劇,到現代的動漫、遊戲與妖怪祭典,提燈妖怪的形象持續影響著大眾文化。無論是作為恐怖傳說的一部分,還是可愛化的卡通角色,它依然是妖怪世界中不可或缺的一員。