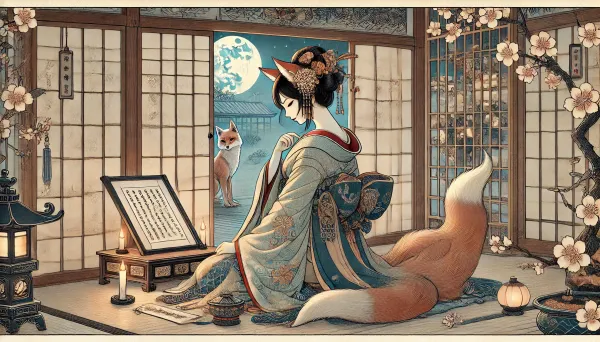

在漢語中,「婆娑」是一個充滿詩意的詞彙。它描寫的是一種悠然曼妙、輕盈起舞的姿態,常用來形容飄逸的動作或婀娜多姿的身影。如《詩經·毛傳》即言:「婆娑,舞也。」古人吟詠秋菊時也寫道:「傍籬傍落一婆娑,發在秋天為祥瑞。」那花之姿,如金葉翠綠,傲然婆娑於風中。

明代高濂的《玉簪記》中亦云:「看鏡中消息,素改婆娑。」在此,「婆娑」更代指年華流逝中的容顏嬌艷。於是,我們熟悉的「婆娑」在語境裡總與美麗、婀娜、輕盈、自在相聯,彷彿那風中起舞的影,悠然自得、引人入夢。

然而,在佛教的世界觀中,「婆娑」卻有著截然不同的意涵。

「婆娑」是梵語 Sahā 的音譯,意為「堪忍」——能忍、願忍。佛教稱我們所處的現世為「婆娑世界」,意即這是一個眾生能忍受種種苦難卻不思出離、甘於煩惱輪迴的世界。這個世界混雜三惡道與五趣眾生,痛苦與不圓滿相伴共生,是修行者的試煉場,也是執迷者的迷宮。

佛陀認為,宇宙既無邊際,亦無始無終。他將整個銀河系稱作一個「小世界」,一千個小世界構成一個「小千世界」,再乘以千為「中千世界」,再乘以千成為「大千世界」,即我們常說的「三千大千世界」。而在這廣闊無垠的宇宙系統中,人間所屬的這個婆娑世界,便是那永遠難得圓滿、充滿缺憾與痛苦的所在。

婆娑世界之所以苦,是因為眾生雖能忍受諸多磨難,卻無大願出離;即使歷經種種煩惱,仍執迷於五欲六塵,不肯修行解脫,甘為苦海沉舟。倉央嘉措的《問佛》曾有這樣一段:

信眾問佛:世間為何總有那麼多遺憾?

佛答曰:這是一個婆娑世界,婆娑即遺憾。若沒有遺憾,你即使擁有再多幸福,也無從體會何為快樂。

信眾又問:如何讓人不再孤單?

佛說:每一顆心,生來便是孤單而殘缺的……

佛說的是世間的真相:不完美,是人生的常態;苦難,是生命的啟示;遺憾,則是一種成長的必要。在這個婆娑世界裡,真正的修行,並非遠離紅塵,而是在缺憾中體悟,在磨難中圓滿。

「三千菩提三千樹,三生三世三千燭。」

佛法告訴我們:完美,從來不是此世的常態,而是一條通向圓滿的修行之路。凡事不必強求完滿,只需懷著一顆清淨心去種福田、修功德,即能在凡塵中開出一朵清淨花。

婆娑世界的殘酷與無奈,正是修佛之路的契機。佛門無門,門在心中。即使世事再美,也如庭前繁花,短暫綻放後終歸於沉寂。這短暫的美,連同苦難與遺憾,皆是對眾生最深刻的提醒與開示。

願我們在婆娑世界裡,不執於苦、不迷於樂,以修行之心,尋回那原初圓滿的本性。