端午節作為中國重要的傳統節日之一,除了賽龍舟、吃粽子外,「喝雄黃酒」也是一項流傳已久的習俗。但你是否思考過:為什麼要在這一天喝雄黃酒?這個習俗從何而來?是否真的有保健作用?又是否安全?本文帶你全面了解這個充滿傳統色彩與現代爭議的文化現象。

習俗起源:古人如何看待雄黃酒?

在古代社會,端午節恰逢夏季開始,氣候潮濕悶熱,蚊蟲活躍,疫病多發。古人缺乏科學防疫手段,普遍認為「病從口入、氣從鼻入」,而各種病邪、毒氣會經由呼吸或食物進入體內。為了驅邪避毒,人們發現雄黃有殺菌、抗毒作用,便將其泡製於酒中飲用或外擦,形成「喝雄黃酒」的風俗。

《清嘉錄》中記載:「研雄黃末,屑蒲根,和酒飲之,謂之雄黃酒。」這類酒常被用於解毒防疫、殺蟲止癢,具有一定的民俗醫理背景。

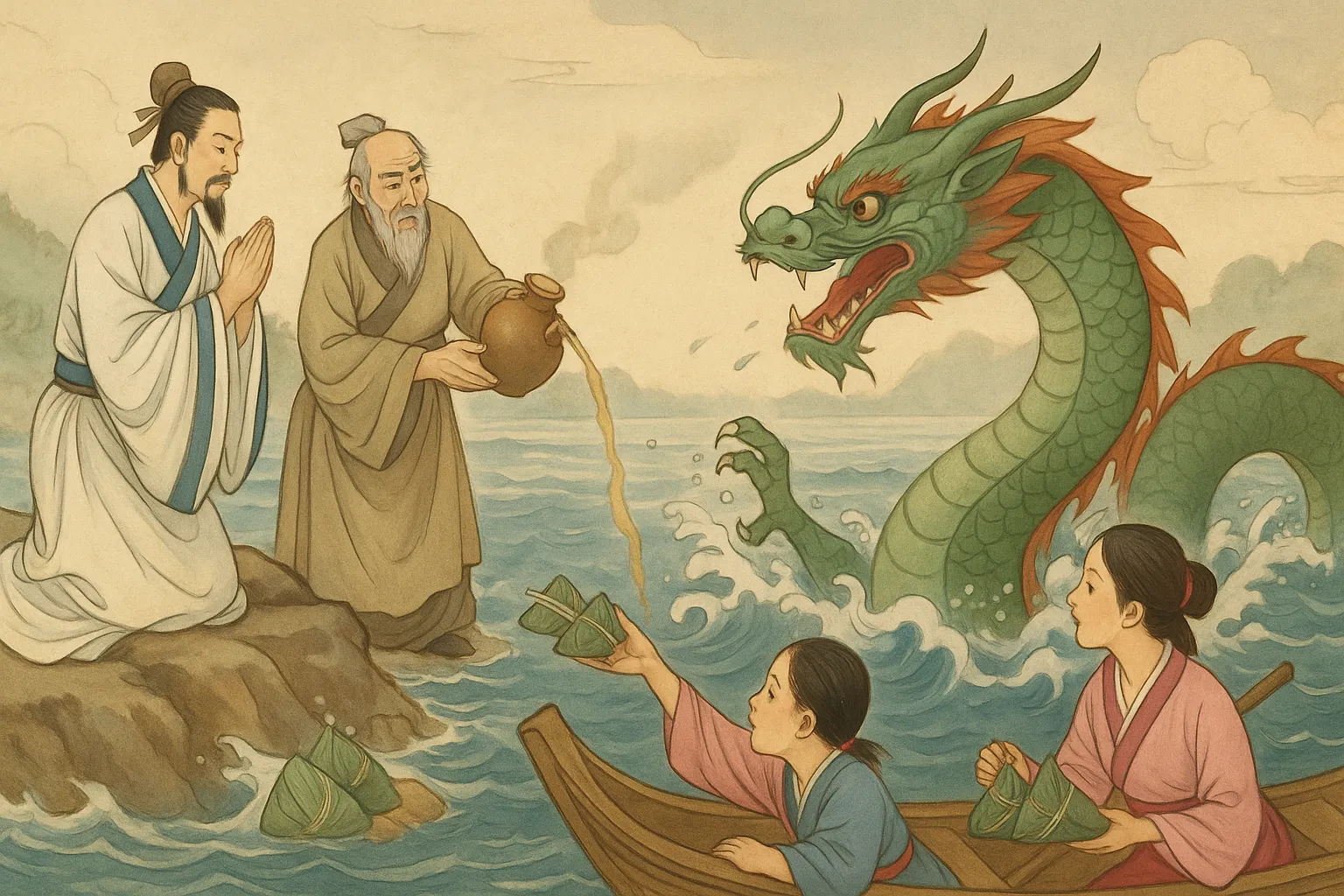

民間傳說:保護屈原、藥暈蛟龍

相傳屈原投汨羅江殉國後,當地百姓擔心蛟龍傷害其遺體,紛紛投下粽子與鹹蛋安撫水中生靈。一位老醫生則拿出雄黃酒倒入江中,聲稱可藥暈蛟龍,守護屈原。果然不久後江面浮現蛟龍,被村民拉上岸處置後,用其筋纏繞孩童手腕,再以雄黃酒抹耳鼻七竅,防範毒蟲侵擾。這便是端午飲雄黃酒、塗雄黃防毒的民俗來源之一。

地方風俗:從眼部塗抹到香包佩戴

不同地區對雄黃酒的使用方式不盡相同。例如南京有「破火眼」的習俗,即將雄黃泡在酒中,在日曬後用於擦眼以防紅眼病。也有地區將雄黃酒炒黃豆、炒鹹菜食用,據說能防腹瀉與中暑。

此外,許多家庭會在兒童額頭、耳鼻、手足等處塗上雄黃酒,畫上「王」字,比作猛虎以驅邪魅,並灑雄黃酒於房屋角落、水井中,象徵淨宅驅毒。婦女與兒童則常佩戴含雄黃、艾草、熏草的香包,以保平安。

雄黃藥性解析:歷史藥用與現代醫學

雄黃(學名:硫化砷),又稱石黃、薰黃,是一種含砷礦物,在古代中醫中屬於外用解毒藥材。藥性辛苦、溫、有毒,歸肝、胃、大腸經,主用於殺蟲解毒、治癰腫、蛇咬、疥癬等症。

古籍記載雄黃「善能殺百毒、辟百邪」,常被視為對抗山林野獸與毒蟲的護身符。然而,雄黃的主要成分硫化砷,加熱後會轉化為劇毒的三氧化二砷(即砒霜)。若加熱飲用或長期接觸皮膚,極易引發中毒,出現噁心、腹瀉、抽搐,甚至危及生命。

現代觀點:雄黃酒能喝嗎?

從科學角度看,雄黃酒含有的硫化砷雖然在未經加熱時毒性較低,但仍不可輕忽其潛在危害。若將雄黃泡入白酒並加熱,酒精會加速毒素吸收,輕則腸胃不適,重則砷中毒甚至死亡。

現代醫學明確指出:雄黃屬於劇毒物質,不建議口服。尤其兒童皮膚較薄、代謝系統尚未健全,即使是外用塗抹也可能產生吸收風險。即便在過去雄黃酒被視為消毒防病的「靈藥」,現今已有更安全的替代方式,如使用酒精、碘酒等醫學防疫品。

安全建議:保留文化、理性應用

雖然雄黃酒在民俗文化中象徵「驅毒避邪、保平安」,但在科學知識普及的今天,我們應理性看待傳統習俗。對於想保留節日儀式感的人,可選擇不含雄黃的香包、佩戴艾草,或僅將雄黃酒作為象徵性灑於門角牆邊,切勿飲用或塗抹兒童。

古人智慧可敬,但現代更需兼顧安全與健康,讓節慶過得既有文化意義,也無後顧之憂。

總結:端午節的雄黃酒,是風俗,也是提醒

端午喝雄黃酒的習俗,既反映了古人對自然與疾病的認知,也承載著對驅邪祈福的情感寄託。然而,在今日,當我們紀念屈原、慶祝端午、欣賞香包與粽子的同時,也應以現代科學的眼光看待傳統,讓文化傳承不再與健康風險同行。

若您有小孩、長輩或過敏體質者,請務必避免使用含有雄黃的產品,選擇更安全的端午方式,是對家人最好的守護。