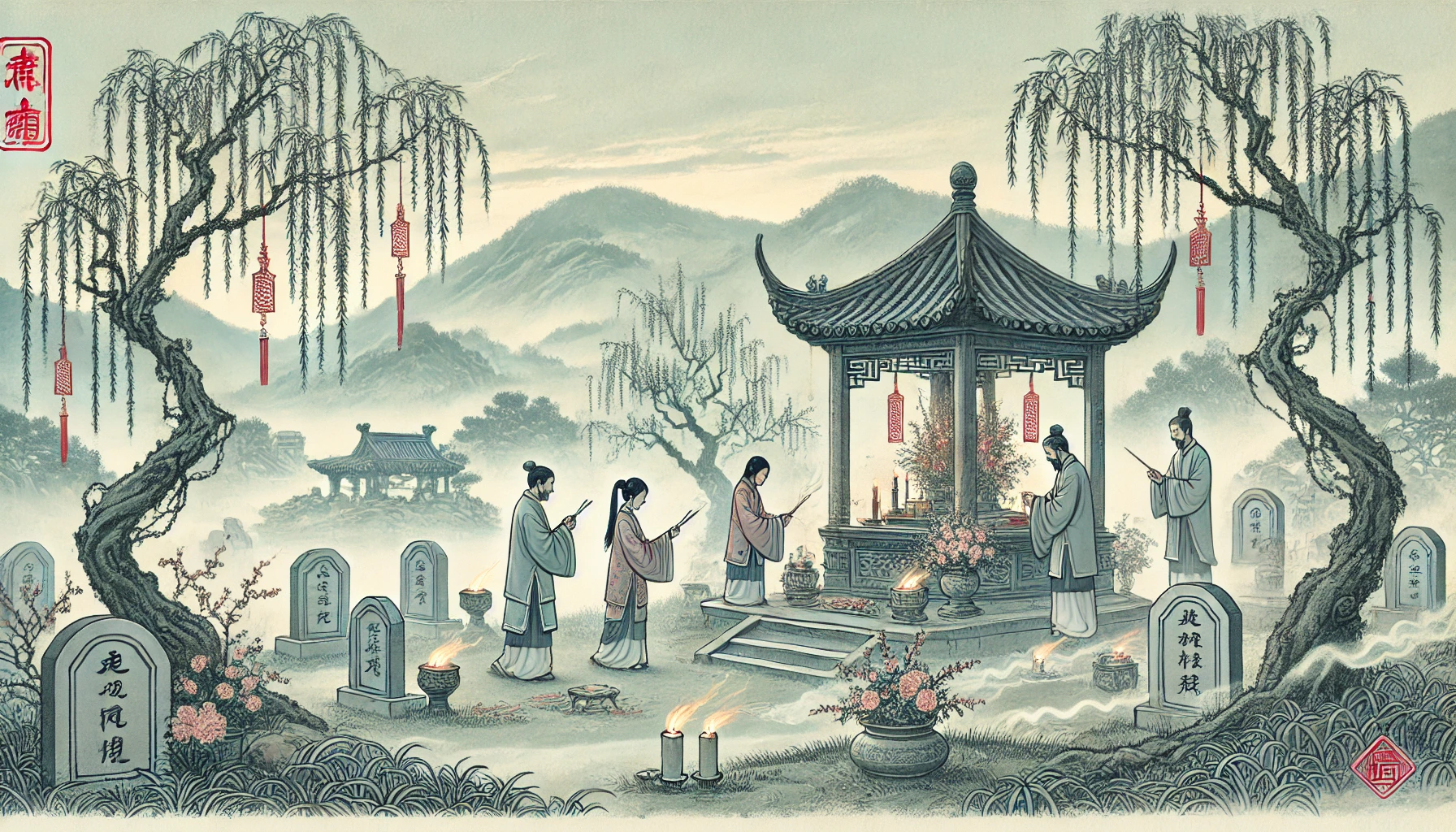

清明節,不僅是中國四大傳統節日之一,也是二十四節氣中的重要時節。它承載著祭祖掃墓、踏青郊遊的文化內涵,融合了孝道、家族認同、自然崇敬等傳統價值觀,體現了中華文化中「慎終追遠,民德歸厚」的精神。

清明節的由來與命名

清明節約起源於周代,歷史可追溯至2500多年前。它最初只是二十四節氣之一,後來逐漸成為重要的祭祖節日。清明這個名稱來自《歲時百問》的記載:「萬物生長此時,皆清潔而明淨,故謂之清明。」

從自然氣候來看,清明時節(約4月5日前後)正值春回大地、草木萌發之際,天氣雖然多變,但萬物欣欣向榮,因此古人認為這是一個適合慎終追遠、敬祖懷恩的時節。

清明節的習俗

1. 掃墓祭祖:慎終追遠,孝道傳承

清明祭祖的習俗,最早可以追溯到商朝,但當時的掃墓並沒有固定日期,直到唐朝,清明掃墓才逐漸成為全民傳統,沿襲至今。

掃墓時,家人會:

- 清理墳墓(如除草、培土、整理墓碑)。

- 供奉祭品(如水果、糕點、青團等)。

- 上香磕頭(表達孝道與敬意)。

- 燒紙錢(象徵為亡者提供陰間的「財物」)。

這些儀式,既是對先人的思念與尊敬,也反映了中國人「祖先庇佑子孫」的信仰觀念。

2. 踏青郊遊:親近自然,舒展身心

清明節又稱踏青節,是古代春遊的最佳時機。在嚴冬過後,春意盎然,人們會:

- 攜家人朋友郊遊,欣賞春天的景色。

- 放風箏,寓意放開憂愁,迎接新的開始。

- 賞花、探春,感受大自然的生機與活力。

古時,婦女的出行受到限制,但清明掃墓提供了一個難得的踏青機會,因此民間有「女人的清明,男人的年」的說法。

3. 插柳辟邪:驅邪保平安

在清明時節,人們會折柳、戴柳、插柳,相傳柳枝有辟邪護身的作用,因此有「清明不戴柳,來世變黃狗」的說法。

這一習俗可能源於寒食節取新火的傳統,也與柳樹旺盛的生命力有關。在今天,隨意折取柳枝已被視為不環保的行為,但許多地方仍保留插柳的儀式,以象徵生命的延續。

清明節的文化內涵:慎終追遠,家國情懷

1. 祭祖文化與孝道精神

《論語》有云:「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」中國傳統文化極為重視孝道,而清明祭祖正是孝道精神的具體展現。

曾子曰:「慎終追遠,民德歸厚矣。」意即:如果人們能夠恭敬慎重地辦理父母的喪事,虔誠追思歷代祖先,社會風氣將趨於敦厚淳樸。因此,清明節不僅是一個私人家庭的紀念日,更是整個民族對祖先的集體記憶與文化傳承。

2. 祖先崇拜與靈魂觀念

中國傳統信仰認為,人由肉體與靈魂組成,肉體雖然會衰亡,但靈魂不滅,並且與後代的興衰息息相關。因此,祭祖不僅是緬懷亡者,更是向祖先祈求庇佑。

《左傳》記載:「神不歆非類,民不祀非族。」意即祖先崇拜以血緣為基礎,只有與自己同族的祖先,才會庇佑後代。這種信仰造就了家族祭祀的傳統,使家族認同感與凝聚力得以延續。

3. 祭祀與國家文化的關聯

《子產論政寬猛》曰:「夫祀,國之大節也。」孔子也說:「國之大事,唯祀與戎。」由此可見,祭祖與軍事在古代社會被視為國家最重要的兩件大事。

古人認為,家族的繁榮與國家的興衰密不可分,因此家族祭祀與國家典禮密切相關。歷代王朝都會舉行皇家祭祖大典,以強化君權神授的正統性。這也體現了中國文化中「家國一體」的傳統價值觀。

現代清明節的變化與傳承

隨著時代變遷,現代清明祭祖的方式逐漸發生變化,許多人選擇:

- 網上祭祖(如虛擬掃墓、線上獻花)。

- 環保祭祀(如用鮮花取代燒紙錢)。

- 公益植樹(以植樹代替焚香,既環保又具紀念意義)。

雖然形式在變,但慎終追遠的精神未曾改變。清明節提醒我們,不論世事如何變遷,對先人的尊重與懷念,對家族與文化的傳承,仍然是我們應該堅守的價值。

結語:清明節的真正意義

清明節不僅是春天的節氣,更是承載著家族記憶、民族情感、生命哲學的重要傳統節日。它的意義在於:

- 慎終追遠,弘揚孝道——提醒我們尊重祖先、珍惜親情。

- 家族認同,凝聚民族精神——清明祭祖讓家族與社會更加團結。

- 親近自然,感受生命——踏青、插柳等習俗,展現對生命的敬畏與熱愛。

無論時代如何變遷,清明節的精神依舊深植於華夏大地。透過這個節日,我們不僅緬懷過去,也在其中尋找自己在家族與歷史長河中的位置,讓生命與文化得以延續。